中川コンサルティング事務所

Definition of the IGBT

The IGBT is

recognized as a transistor that can be controlled by a MOS gate. Although

the structure of the IGBT is topologically the same as a thyristor with a

MOS gate (MOS gate thyristor), the thyristor action is completely suppressed

and only the transistor action is permitted in the entire device operation

range.

Feature of the IGBT

The IGBT is

characterized by the fact that it can simultaneously handle a high voltage

and a large current. The product of the voltage and the current density that

the IGBT can handle reached more than 106W/cm2, which

far exceeds the value, 2x105W/cm2, of existing power

devices such as bipolar transistors and power MOSFETs. This reflects the

fact that the IGBT has an extremely large safe operating area. The IGBT is

the most rugged and the strongest power device that ever developed, thus,

providing users with easy use of the device and displaced bipolar

transistors and even GTOs.

This excellent feature of the IGBT suddenly emerged when the IGBT was

completed in 1984 by solving the problem of so-called “latch-up,” which is

the main cause of device destruction or device failure. Before that, the

developed devices were very weak and were easy to be destroyed because of

“latch-up.”

Outline of the history of IGBT development

In 1978, J.

D. Plummer discovered

the concept that a MOS gate thyristor can be used as a transistor, which

realizes low on-resistance and easy gate drive.

In 1982, B. J. Baliga, for the first

time, fabricated the vertical MOS gate thyristor which was

proposed by J. D. Plummer. He made efforts to

expand the operation range of the transistor action in the MOS gate

thyristor. However, B. J. Baliga failed in solving the critical problem of

so-called “latch-up.”

In 1980,

the concept of the IGBT was invented by Hans W. Becke by filing the seminal

patent: US Patent 4364073, in which the IGBT is characterized by the fact

that

“no thyristor action (no latch-up) occurs under any device operating

conditions.”

The IGBT was

fabricated and realized, for the first time, by A. Nakagawa in 1984 by

inventing “non-latch-up IGBTs.”

The most important, difficult and crucial issue in the development of the

IGBT was how to suppress so-called “latch-up,”

which prevented from realizing a

large current controllability of the IGBT, namely, a large reverse biased

safe operating area of the IGBT. Without the large safe operating area, IGBT

would have been just an imaginary device and would not be used in wide

applications. All the engineers at that time thought that it was impossible

to completely suppress “latch-up” in the MOS gate thyristors.

All the Japanese power device

manufacturers except Toshiba were reluctant to develop the MOS gate

thyristors because of the problem of “latch-up” even when General Electric

(GE) released the first product, named “IGT,” in 1983. B.J. Baliga failed to completely

suppress “latch-up.” However, he commercialized “IGT” without solving the

problem of “latch-up.”

GE’s “IGT” business failed because “IGT” was not the IGBT.

The safe operating area of “IGT” was too narrow. “IGT” latched up in the

turn-off transient when the current exceeded a critical value although “IGT”

was allowed to conduct the current of above the critical value.

“IGT” was not the IGBT because it had the problem of

“latch-up” within the device operation range,

which was indicated as

“MAXIMUM SAFE OPERATING AREA” in the GE data sheet.

The problem

of “latch-up” was solved by A. Nakagawa in 1984 by inventing “non-latch-up

IGBTs.”

All the manufacturers of IGBT in

The IGBT was invented by Hans W. Becke in 1980.

There are

two conflicting device concepts concerning IGBTs. First one is the device

concept proposed by J. D. Plummer in 1978. US

Patent Re.33209 was issued for the device

concept. The device proposed by J. D. Plummer is the same structure as a

thyristor with a MOS gate. J. D.

Plummer discovered and proposed that the device can be used as a transistor

although the device operates as a thyristor in higher current density level.

J. D. Plummer reported this fact in

his technical paper: "A MOS-Controlled Triac Devices" B.W. Scharf and J.D.

Plummer, 1978 IEEE International Solid-State Circuits Conference, SESSION

XVI FAM 16.6. The device proposed by

J. D. Plummer is referred, here, as “Plummer’s device.” On the other hand,

Hans W. Becke invented and proposed, in 1980, another new device in which

the thyristor action is completely eliminated under any device operating

conditions although the basic device structure is the same as that proposed

by J. D. Plummer. The device invented by Hans W. Becke is clearly the same

device as is recognized as the IGBT today, and is referred, here, as

“Becke’s device” and is described in US Patent 4364073.

The difference between “Plummer’s device” and “Becke’s device” is that

“Plummer’s device” has the mode of thyristor action in its operation range

and “Becke’s device” never has the mode of thyristor action in its entire

operation range.

This is a critical point, because the thyristor action is the same as

so-called “latch-up.” “Latch-up” is the main cause of device failure. Thus,

theoretically, “Plummer’s device” never realizes a rugged or strong power

device which has a large safe operating area. The large safe operating

area can be achieved only after “latch-up” is completely suppressed and

eliminated in the entire device operation range.

Hence, the invention of the IGBT by Hans W. Becke is decisively more

important.

Non-Latch-Up IGBTs

“Becke’s device” was actually realized, for the first time, by A. Nakagawa

in 1984 by inventing the new design principle of “non-latch-up IGBT,”

which is described in US

Patent 6025622 and 4672407. He also published a technical paper:

"Non-latch-up 1200V 75A bipolar-mode MOSFET with large ASO", IEEE

International Electron Devices Meeting Technical Digest, pp.860-861, Dec.

1984. The design of “non-latch-up

IGBT” is characterized by setting the “saturation current” lower than the

“latch-up current.” This was achieved by intentionally reducing the total

channel width and by adopting the “stripe source gate pattern.”

“Non-latch-up IGBTs” completely eliminated “latch-up,” for the first time,

in the entire device operation range, because the device never conducted the

current which exceeded the saturation current. The design principle of

non-latch-up IGBT substantially provided, for the first time, the means to

realize “Becke’s device.”

Once the

non-latch-up design was established, the safe operating area of

“non-latch-up IGBT” exceeded that of existing bipolar transistors. Japanese

companies rushed into this field because of the success of “non-latch-up

IGBT.”

The design principle of “non-latch-up

IGBT” became a de facto standard for the IGBT design and is widely used now.

IGBT manufacturers paid the license fee of Becke’s patent. This fact means

that “Becke’s device” is the real IGBT.

Toshiba

commercialized “non-latch-up IGBT” in 1985.

IGBT is characterized by the two points: (1) MOS

gate control and low on-resistance, as well as (2) large safe operating

area. Both characteristics were requisite to displace bipolar transistors.

(1)

J. D. Plummer showed that MOS

gate thyristor operates as a low on-resistance MOS gate transistor if the

thyristor action does not occur.

One of the good features of IGBT is “MOS gate control and low

on-resistance.” This was discovered by J. D. Plummer.

(2) What

happens if the device is able to conduct, for example, 100A of current and

can interrupt only a current of 10A? A sufficiently large reverse biased

safe operating area must be assured; otherwise, the device cannot be

actually usable. “Plummer’s device” has a fatal defect in its device concept

because it has a mode of thyristor action in its device operation range,

which causes the failure of “latch-up” and limits the maximum controllable

current.

Bipolar transistors or pure MOSFETs limit their conduction current by

devices themselves because the maximum current is limited by the saturation

current.

The IGBT should have the same

characteristics as bipolar transistors. “Non-latch-up IGBT” realized, for

the first time, the same characteristics by reducing the “saturation

current” below the “latch-up current.”

This achieved the

large maximum controllable current, namely, the large current interruption

capability of IGBTs, and also realized “short-circuit withstanding

capability” in IGBTs, for the first time, in 1984. “Short-circuit

withstanding capability” is required in the application of motor control,

etc. Bipolar transistors already assured “short-circuit withstanding

capability” before the IGBT was invented.

IGBTs replaced bipolar transistors because IGBTs realized the larger safe

operating area and the easier gate control than those of bipolar

transistors.

初期のIGBT開発の経緯

中川 明夫(合同会社中川コンサルティング事務所)

How IGBTs were developed in the early stage

Akio Nakagawa (Nakagawa Consulting Office, LLC.)

IGBTs are

now predominantly used as indispensable high power devices in power electronics

fields, such as electric trains, home appliances, induction heaters, elevators,

hybrid vehicles, high voltage DC transmission systems, etc. Before 1984, IGBTs

were prone to destruction due to latch-up of parasitic thyristor. The author

invented the design principle, setting the device saturation current lower than

the latch-up current and completely suppressed the latch-up even under

high-voltage large-current operating conditions. This lead to Today's success

of IGBTs. The present paper describes the detailed story concerning the

development of IGBTs in the early stage.

キーワード:IGBT、寄生サイリスタ、ラッチアップ、飽和電流、デバイスシミュレータ、負荷短絡

(IGBT,

parasitic thyristor, latch-up, saturation current, device simulator,

short-circuit withstanding capability)

1. はじめに

「半導体」と聞くと、多くの方はICを想像されると思いますが、ここでご紹介するのは「パワー半導体」と呼ばれるもので、ICよりもはるかに高い電圧、大きな電流を扱える半導体です。そのひとつの代表がIGBTと呼ばれる素子です。IGBTはパワーMOSFETと並びパワーエレクトロニクスの世界ではなくてはならない素子として数多くの分野に使われています。鉄道や新幹線のモータ制御、エアコン、洗濯機、IHクッキングヒータなどの家電製品、エレベータ、高圧直流電力送電、太陽光発電、風力発電、そしてハイブリッド車などその応用はエネルギー変換全般に及びます。カバーする電流は数アンペアから数百アンペア、電圧は600Vから6000Vにもなります。

このIGBTはその概念の提案、誕生から30年あまりしかたっていない新しい素子です。私は幸運にもその初期の開発、誕生にかかわって来ました。その開発の経緯を述べてみたいと思います。

2. ノンラッチアップIGBT開発の背景

私が東芝総合研究所でIGBTの開発を始めたのは1983年3月です。1984年10月29日に日本で最初のIGBTを開発した新聞発表を行い、同年12月、米国のIEDMで世界で初めて寄生のサイリスタがラッチアップしないIGBTを論文発表しました(1)。それを契機に、IGBTはバイポーラトランジスタやGTOを置き換える素子として急速な発展を遂げました。

1980年初頭、米国ではバイポーラトランジスタをMOSゲート駆動できないか、あるいはバイポーラトランジスタ並みの電流駆動能力があるMOSゲート素子ができないかと真剣に検討されていました。印象に残っているのは1981年にGEのAdlerがPESCで発表した、バイポーラトランジスタとMOSFETはどのような組み合わせが優れているかを検討した論文です(2)。バイポーラとMOSを組み合わせた素子は当時BiMOSと称されていました。一方、この当時の日本ではGTOサイリスタの開発が成功し、その開発が華やかであった時期です。このような背景の中、IGBTの実現に向けた動きが米国で始まります。その基本特許はHans Becke等が1980年に申請し(3)、1982年にはBaligaが最初の素子の試作結果をIEDM(4)で、1983年にJ.P. RusselがEDLに論文発表(5)するなど米国でIGBT開発の動きが活発化します。

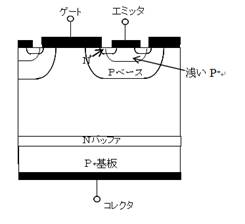

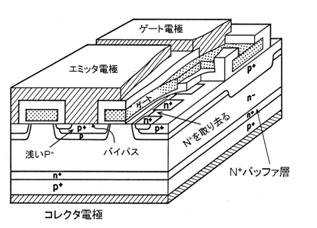

図1 IGBTの構造

IGBTはMOSゲートで大きな電流をスイッチングできるという特徴がありますが、素子内部に持つ寄生のサイリスタがラッチアップしてしまうという問題は当時解決できない難問であると考えられていました。NPNとPNPトランジスタの組み合わせであるサイリスタのNPNの動作を抑え、NPNのPベース上にゲートを設けてNMOSとして動作させそのドレイン電流でPNPトランジスタのベース電流を供給する構造としたものがIGBT(図1)であり、構造的にはMOSサイリスタと同一となっています。IGBTに関心のあった研究者は私を含めて皆が寄生のサイリスタのラッチアップを完全に抑えることは不可能に近いと思っていたのです。そのため多くのメーカがIGBTの開発に躊躇していました。その中でラッチアップしないノンラッチアップIGBTが日本で開発されたということはパワー素子の歴史を変えるほど画期的な出来事であったのです。ラッチアップしないIGBTを実現してみると後述するように実はIGBTは当初想定した以上に優れた素子であるということがわかったのです。そして、現在ではIGBTと言えばノンラッチアップIGBTを意味しています。

3. IGBTの幸運

当時、IGBTの開発をする中で、システムサイドからはバイポーラトランジスタを置き換えるためにはバイポーラトランジスタが既に実現している負荷短絡耐量(1) が

なければいけないといわれました。負荷短絡耐量とは動作中に負荷が短絡し、電源に素子を直結した状態となり、この状態で素子がオンしても壊れずに持ちこたえる能力です。素子の電圧降下はオン状態であっても電源電圧と同じ数百ボルトにもなり電流は流れるだけ流れるという状態で20msec程度破壊せずに持ちこたえなければならないのです。電流密度は1000A/cm2を超えるので損失は300kW/cm2以上にも達します。寄生のサイリスタのラッチアップを抑えたIGBTは実にこの過酷な負荷短絡にも耐えることが実証できたのです。これによってIGBTはバイポーラトランジスタの完全な置き換えへと繋がります。

一旦、ラッチアップの抑制に成功してみると他にもIGBTの良い点がたくさん見えてきました。その一つは想定以上に破壊に強く、大きな電流を遮断できるということです。今までは簡単に破壊する素子というのがIGBTのイメージであったわけですが、ラッチアップを防いだ素子は逆にバイポーラトランジスタ以上に強い素子に変貌したのです(6)。

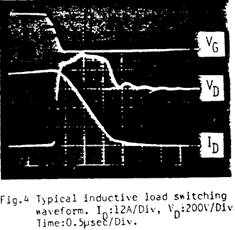

バイポーラトランジスタには避けられない欠点がありました。よく知られた2次降伏(7)(Second

breakdown)です。この2次降伏があるため最大の電力損失は200kW/cm2を超えることができません。最初に開発したIGBTの電力損失は125度で300kW/cm2、常温で400kW/cm2に達し、最初の負荷短絡試験で既にバイポーラトランジスタの限界を超えてしまったのです。また、IGBTには自己クランプ能力があり、アバランシェ領域に突入しても図2に示すように自己クランプし、スナバなしでL負荷でのターンオフができたのです(1)。その後、何故IGBTは強いのかということを研究課題にあげたほどです(8)。

バイポーラトランジスタの2次降伏はコレクタ電流を流すのが電子のみであるというところにあります。電流密度が上がるにつれて電子の量が増え、電子密度がドレイン高抵抗層の不純物濃度を超えてしまうと、電子が持つ負電荷が高抵抗N形層のドナーの正電荷を上回り電荷の総量が正から負に変わるため高抵抗N層と高濃度N+ドレイン層の境界に高電界が生じて2次降伏が起こります。IGBTは電子と正孔の両方が電流を担うため互いに電荷を打ち消しあい、バイポーラトランジスタのように電子の負の電荷が高抵抗Nベースに生じるということが基本的に起こりません。したがって高電流が流れても局部的に高電界層ができるということがなく、大電流、高電圧の状態を維持できるのです。これは最大遮断電流が大きく、安全に動作する電流電圧の範囲が広いという特徴になって現れてきます。

図2自己クランプするIGBTのターンオフ波形

しかし、最初に開発したIGBT は

まだバイポーラトランジスタに対して完全に優位に立てたわけではありません。それは電圧降下や、スイッチングスピードがまだバイポーラトランジスタに比べて見劣りしたためです。これらの特性はその後の素子作成プロセスの微細化によって特性が改良されて行くことになります。

電子と正孔の両方が電流を担う素子はサイリスタや

4. BaligaのIGRの論文に接して

私がIGBTに初めて接したのは1982年の半導体素子で最も権威ある学会である米国IEDMでのBaligaのIGR(4)という素子の発表を聞いたときです。当時はまだIGBTという素子の名前はなく、各社が勝手な名前で呼んでいました。GEはIGRやIGT、RCAはCOMFET(5)、当社はバイポーラ形MOSFET(Bipolar-mode MOSFET)(1,11)と呼びました。当時のBaligaの論文発表の印象を今でも覚えています。それはすごいという印象ではなく「何故このような遅い素子を発表するのか」、「良くこのような素子を実証して見せたものだ」という驚きでした。確かにサイリスタ構造を持ちながらMOSゲートでターンオフできるというのは新規性があるがターンオフタイムが10msec以上というのはいかにも見劣りします。実は負け惜しみかもしれませんがIGRのような構造にすればMOSゲートで電流を扱えそうだというのは1980年頃にパワーMOSFETを開発していたときアイデアとして考えたことがあったのです。しかし、内部に電子や正孔が多量に蓄積するためターンオフがMOSFETと比べて極端に遅くなり使えないと思い込み、真剣には考えませんでした。「やっぱり遅いじゃないか」というのが率直な感想なのでした。しかし、帰国後、IGRと同じ素子を開発することになるのは、少しくらいスイッチングスピードが遅くても大電流の応用が実はたくさんあるとわかったからでした。正に応用について良く知らなかったのです。

5. 米国留学とデバイスシミュレータの開発

1981年9月よりマサチューセッツ州立大学のNavon教授の研究室に滞在し、2次元のパワーデバイスシミュレータを開発していました。1980年代、デバイスシミュレータはLSIの分野で大きく発展しており、CMOSの特性解析に使われようとしていました。NMOSやPMOSでは基本的に電子または正孔電流しか流れず、いずれか一方の電流の方程式を解けば特性が求まりましたが、パワー素子はGTOやバイポーラトランジスタなどが一般的で、電子と正孔の両方を扱う必要があり、また、300V以上の高電圧をも扱うという二重の困難を抱えていました。デバイスシミュレータは素子の不純物分布やその構造を入力すれば素子の特性を計算でき、現在では半導体素子設計に不可欠のツールとなっています。

当時Navon教授の研究室で、デバイス構造を入力し、素子を約1000

の格子に分割して微分方程式を差分方程式に変えることで3千の非線形連立方程式を解くことに挑戦しました。ニュートン法を用いることで線形化し、繰り返し収

束計算を行うことで連立方程式を解くことを試みましたがすべて破綻しました。窮した挙句、ガウスの消去法が頭に浮かびました。数の少ない連立方程式なら迷わず選ぶガウスの消去法ですが、3千の連立方程式で係数の大きさも20桁以上異なり、有効数字が14ないし16桁しかないコンピュータでガウスの消去法は桁落ちが起こるため使えないとされてきました。しかし、足し算、引き算はディメンジョンが一致した数値同士で行われるため桁落ちは影響がないと考え、ガウスの消去法を試みたのです。結果は上手くいきました。今まで求まらなかったGTOのターンオフの計算ができるようになったのです。これを論文にまとめて1982年のIEDMに臨みました(9)。そこで出会ったのがBaligaのIGRの論文でした。

6. ノンラッチアップIGBTの開発

1983年2月末に日本に帰国して見ると、光でMOSFETとバイポーラトランジスタの複合素子を駆動するという仕事を大橋氏が始めていました。光をダイオードで受け電圧に変え、これでMOSFETを駆動するというもので、大電流を扱えるようにMOSFETで更にバイポーラトランジスタを駆動するというものでした。私を待っていた仕事はMOSFETとバイポータトランジスタを1チップ化することでした。しかし、この仕事は魅力がありませんでした。技術の先が見えていました。それよりも、先は見えないが可能性がある仕事が良いと即座に思いました。そしてBaligaが発表した素子の理想形を目指すことにしました。IGRはMOSゲート素子であり、サイリスタの動作に似ており、NPNとPNPの組み合わせをNMOSとPNPの組み合わせに変えたに過ぎず、サイリスタ同様高耐圧化が可能と考えました。これはMOSとバイポーラトランジスタの組み合わせで、1400Vという限界が見えていたバイポーラトランジスタよりも高耐圧化できる可能性があります。高速化もまだこれからです。

早速試作に取り掛かりました。米国勢をキャッチアップするためラッチアップ耐量の増大と高速化に最初のターゲットを置きました。(1)Nソース層の下に設ける浅いP+拡散、(2)最適エミッタパターン、(3)薄いN+バッファ構造、(4)電子線照射の4つの実現を目指しました。素子の試作は存外にスムーズに進みました。それは基板ウェハを除けば試作プロセスはパワーMOSFETとほぼ同じであったからです。NチャネルMOSFETのソースがNエミッタとして働かないように注入効率を下げるため、ソース層の下に浅い高濃度P形層を拡散するなど当時からすれば斬新なアイデアを盛り込みました。特筆すべきは2次元のデバイスシミュレータで解析しやすいようにストライプのパターンを入れたことが幸運になりました。これが意外とラッチアップ抑制に効果があったのです。

問題は基板ウェハの入手です。高濃度のP形基板ウェハに低濃度のN形の層をエピタキシャル成長させる必要がありました。また、高耐圧化・高速化するためP基板と低濃度高抵抗のN層の間に高濃度のN+層を挟む必要がありました。当時、エピウェハは社内で内製しており、専門の課がありました。ウェハ作成の相談に行きましたが、高濃度P基板の上にN形層の形成は先例がなく断られました。しかし、話をするうちに次のようにすれば可能なことが解りました。まず、高濃度P基板に低濃度P層を数ミクロン形成してもらう。これにAsをイオン注入して拡散し、表面に薄いN形層を形成する。一旦、表面がN形にできればその上に低濃度高抵抗のN形層を50mm形成してもらえることになったのです。これでウェハは入手できました。しかも薄い高濃度N+層も可能となりました。その結果83年10月頃最初の試作が終わり非常に良好なIGBTが最初のロットで実現できました。しかし、同年12月のIEDMでRCAに薄いN+バッファを先に発表されてしまいます(10)。2回目の試作でエピウェハの作成を同じ課にお願いしたら、IGBTの重要さが認識されたためか、問題なく高濃度P+基板上にN型のエピが成長できると言われ、次からは20mm

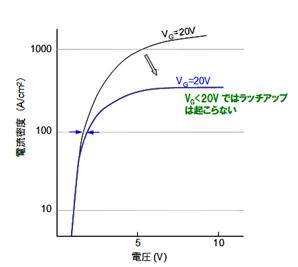

さて、せっかく作成した最初のIGBTの特徴であった薄いN+バッファはRCAに先に発表されたため、もっと大きな目標を設定することにしました。それはラッチアップしないIGBTの開発です。そこで、意識的にラッチアップを防ぐ対策を行いました。それは特性が少しくらい悪くなってもラッチアップしない構造を作ろうと決めたことです。寄生のサイリスタがラッチアップする電流密度とMOSチャネルで制限される素子の飽和電流の大小関係に注目し、ラッチアップする電流密度より素子の飽和電流を小さくする設計を意識的に行いました(図3参照)。素子に流れる電流がラッチアップする電流密度を絶対に超えなければラッチアップしないはずだと仮定しました(11)。現在では当たり前の設計原理ですが、当時はあくまで仮設であったのです。この仮説を検証するため、チャネルの一部を切り取り飽和電流値を下げ、そこに正孔電流が容易にソース電極に抜けられるような低抵抗の高濃度P+拡散層(バイパス)を形成し、ラッチアップ電流値を増大させました。正孔電流が流れることでおきるP層内での電圧降下がPN接合のビルトイン電圧を超えなければラッチアップは起きないはずです。これで特性は少し悪くなりますが、図4の構造のIGBTを試作することで、ラッチアップしないIGBTを世界で始めて実験で検証することに成功しました。

図3 飽和電流値を下げてラッチアップする電流密度より小さくする。通常使う電流密度100A/cm2では飽和電流低下の影響は小さい。

図4 最初のNon-Latch-Up IGBTの構造

一旦ラッチアップしないIGBTが実現すると、最初に述べたようにIGBTも負荷短絡に持つことがわかり、バイポーラトランジスタを置き換えられるIGBTが実現可能とわかったのです。これ以降の開発は一直線に進みました。そして、世界初の大電流IGBTの製品化へと繋がり、多くのメーカがIGBTの開発に参入することになったのです。

ラッチアップしないIGBTを開発しようと考えたのは、Baligaが特性が悪くてもIGBTの原理を論文発表したように、たとえ特性は少々悪くなっても原理を最初に示すことの重要性を教えられたからでした。

7.

デバイスシミュレータの効能

IGBTの開発にあたってデバイスシミュレータは設計に大いに役立ちました。いかにも見てきたように内部の電子・正孔の分布がわかり、動作原理を絵に描くように教えてくれたからです。

特に(1)電子電流と正孔電流が如何に流れるか、(2)ゲートポリシリコン幅が広がるとオン電圧が何故低下するか(3)ターンオフ時にキャリアが如何に振る舞うかを解析することでラッチアップする電流値がゲートポリシリコン幅に逆比例すること(12)や、ターンオフ時に電子電流が止まり正孔電流だけが流れることでアバランシェが起きる電圧が低下すること(11)などIGBT開発当初から高度な解析が可能となりました。

ラッチアップ電流はポリシリコン幅が広くなると低下することから金属ゲートが存在する部分の広いゲートポリシリコンの下はP+拡散で覆いました。ターンオフ時の空乏層内の正の電荷N+はドナー濃度に加えて正孔電流JPが流れる分だけ増加するためアバランシェが起きる耐圧VBDが次式に示すように実効的に下がることを1985年に発表しました(11)。

N+=ND+JP/qVs

VBD=60(EG/1.1)1.5(N+/1016)-3/4

開発したパワーデバイスシミュレータTONADDEII(13)は以下のような変遷をへて市販のシミュレータ導入まで有効さを発揮したのです。

1981年 TONADDE I 1次元モデル完成

1982年 TONADDE

II 2次元モデル完成

(直接法(Gauss) +

Full Newton法)

1987年 反復解法ILUBCGの導入

1989年 MEDIT 自動メッシュ発生ソフト開発

1991年 TONADDE IIC 外部回路(受動素子)機能追加

1991年 PALET 3次元表示ソフト開発

8.

最初の製品化

実際の製品化はまた別の力学で進みました。開発は総合研究所、製品・商品化は事業部という区分けがありました。私たちの総合研究所ではPベース拡散は5mm程度に浅いものを用い、リソグラフィーのあわせ精度もキャノンのPLAを用いたため当時のマニュアル合わせの限界であるコンタクトエッジからポリシリコンのエッジまで7mmであったと思います。また、Pベースの幅30mm、ゲート幅は20mm、セルピッチは50mmと最初のIGBTは大きなセルピッチでした。しかし、工場での生産性を考えたらPベース拡散深さは10mm、コンタクトエッジからポリシリコンのエッジまで10mmというゆるい精度で当時の担当者である秀島氏が設計しました。チャネル長が長くなったためチャネルを切るまでもなく飽和電流値が下がり、Pベース拡散を深くしたためにシート抵抗値が下がりラッチアップ耐量も増えたため自然にノンラッチアップ構造になったのです。総合研究所と事業部の考え方の差で自ずと最終設計構造は異なったのです。これ以外のラッチアップ防止対策は総合研究所の思想をそのまま継承して1985年最初の製品500V25A、2in1のモジュールが製品化(図5参照)されたのです。

図5 最初に製品化したIGBTモジュール

9. IGBT特許

IGBTの基本特許は現在ではBecke等が1980年に出願したUSP4364073となっていますが、これには裏話があります。「いかなる動作条件下でも寄生サイリスタがラッチアップしない(no thyristor action occurs under any device operating

conditions)」と言う限定をつけることでIGBTの特許を成立させたのです。実はそれ以前にJ.D.

Plummerが1978年に横型MOSサイリスタ構造でIGBTの動作モードを確認、論文発表し(14)、特許出願します。PlummerはBeckeより早い出願であったためサイリスタ構成でのIGBT動作の特許(15)を取得できましたが、その動作条件にはサイリスタ動作のモードが同時に共存するということを含んでいたのです。1984年、ラッチアップしないIGBTが実現したことでサイリスタ動作を完全になくしたBecke特許がIGBTの基本特許になります。現在のIGBTはラッチアップしないIGBTを実質上意味していますが、開発の当初はサイリスタ構造でトランジスタ動作をさせることがIGBTであり、寄生サイリスタ動作の完全な排除ということは意識されていなかったと言って良いのです。実際、BaligaがIGBTの発見と言っているのはMOSサイリスタがIGBT的に動作することを発見したことを指して言っているのです。Beckeの特許はこのようなサイリスタでのIGBT動作が公知であったため「no thyristor action occurs under any device operating

conditions」と言う限定をつけなければ特許化できず、逆にこれが幸いして基本特許に位置づけられるのです。しかし、いかにそれを実現するかは述べられていません。

一方、東芝総合研究所ではラッチアップしないIGBTの基本特許の取得を目指し、20件以上の継続、一部継続の米国出願を繰り返しました。その結果、数値限定したIGBT特許から、数値限定を省いた飽和電流とラッチアップ電流の大小関係に基づく特許、ストライプ構造の特許など10件以上のUSP取得に成功しました(16)。特許取得には発明者の執念と努力が重要かつ必要です。

10. 1800V高耐圧IGBTの開発

1983年4月から1985年3月までで600V、1200VのIGBTの開発が終了し、1985年4月からは1400V以上のIGBTの開発に着手しました。当時同じ電子部品研究所の内部で新保氏のグループがシリコンウェハを直接張り合わせる直接接合技術(17)を開発し、エピに代えてウェハ接合技術を用いた高耐圧IGBTの開発に着手しました。あまりクリーンネスが確保されていないクリーンベンチで接着したウェハは拡散炉でアニールするとウェハの2、3箇所で火山が噴火したように穴が開いたのです。それでも一度アニールすれば以後の噴火はなくウェハを洗浄してその上にIGBTを作成できました。張り合わせる位置は(1)NバッファとPエミッタ界面、(2)Pエミッタ内部と2種類を行いました。(1)はNバッファ拡散を行ったウェハにP+基板を接着し、(2)はNバッファと浅いP+拡散を行ったウェハにP+基板を接着することで実現しました。(1)は事業部で、(2)は総研が担当しました。接着界面に多量の欠陥が存在するため、特に(1)はPエミッタの注入効率が下がり良好な特性を実現し、実際に製品化まで進みました。総合研究所では1800V

IGBTを開発し論文発表を行いました(18)。

高耐圧素子になるほど最適なポリシリコンゲート幅が広がるため、1800V高耐圧IGBTでは最適なポリシリコン幅が40mm以上に広がり、ゲート幅が100mmと広いIGBTの

試作も行いましたが、ラッチアップ電流値が低下してゲートポリシリコン幅の最適化に苦労したことを覚えています。当時は露光技術が稚拙で微細加工が思うようにできず、ラッチアップ電流値を大きくできなかったためです。その後、エピウェハの価格が下がり、接着ウェハ使用のメリットがなくなりました。

11. GTO置き換えへの取り組みとIE効果の発見

IGBTでバイポーラトランジスタの置き換えが確実となったころ、次はGTOのMOSゲート化であるということが合言葉になりました。1989年頃、GTOをMOSゲート化する研究開発が総合研究所で始まりました。IGBTを2500V以上に高耐圧化することは電圧降下が高くなりすぎて無理というのが当時の一般的な見解でした。そこで、GTOのゲート・カソード間をMOSFETでショートして電流を切るMOSGTO構造など最適な素子構造を探索する時期が数年間続きました。当時の私はSOIウェハを用いた1チップインバータICの開発が本務であり、傍らでデバイスシミュレータを用いて次世代GTOの新構造探索のための2,3人のチームをまとめる立場にありました。

GTO構造のMOSゲート化は遅々として進展しませんでしたが、デバイスシミュレータによる検討は意外な展開を迎えました。1992年、トレンチIGBTでトレンチで挟まれるメサの幅を狭くし、ゲートとなるトレンチ幅を広くした構造のIGBTは4.5kVでもGTO並みに素子のオン時の電圧降下が低いことを北川氏が見出したのです。IGBTでもサイリスタと同様なU字型のキャリア分布が実現可能なことがわかりました。この計算内容を詳細に検討してまとめた結果を1993年のIEDMでIEGTとして発表しました(19)。今で言うIE効果の発見でした。これはデバイスシミュレータの有効性を示した最も良い事例のひとつです。この発見が契機となって、2000年には4.5kVのIGBTが製品化されることになり、GTOの置き換えが実現しました。

開発当初、IGBTは高耐圧にも向いていると考えたことが実現したわけです。しかし、GTOの置き換えにはIGBTの開発から実に15年の開発期間を要しました。それは4.5kVのような高耐圧IGBTは素子のオン時の電圧降下が大きくなりすぎてしまうという既成概念の打破に時間を要したためでありました。

12.

将来展望

エネル

ギー問題、地球温暖化などの環境問題が注目を集めています。電力を効率よく使いムダをなくして、これらを緩和する有力な手段としてパワーエレクトロニクスが注目を集めています。その有力素子がIGBTというわけです。IGBTは1990年代、および21世紀になってからも特性の改善が進みました。主な技術

は電子の注入を促進して電圧降下を下げるIE効果と高速化を実現するため薄いウェハを用いる技術です。最近は薄いウェハを用い、イオン注入で低濃度のP層

を形成して正孔の注入を抑え、ライフタイム制御を使わずに温度によらず高速化を実現する手法に変わっています。このようにIGBTは今後も更に特性の改善が期待できます。また、SiCのような新材料を採用することで大幅な特性の改善を行う動きも出てきています。より良いパワー素子を開発することでパワーエ

レクトロニクスの進展が加速されれば、地球温暖化などの地球環境やエネルギー問題の解決に大きく貢献することが期待できます。

謝辞

IGBT開

発の物語をここに執筆させていただきましたが、申すまでもなく私一人でなし得たことではありません。論文の共著者の方々、開発にご協力を頂いた方々、製品化に努力された方々、システム事業部の方々、知財関係の方々、当時の上司の方々、等々、逐一お名前を列挙できないほど非常に多くの方々のご協力を頂きまし

た。ここに改めて感謝いたします。

文 献

(1) A. Nakagawa et.al., IEEE IEDM Tech Digest, p.860 (1984)

(2)

M. S. Adler, 1882 PESC Record, p.371

(3)

H. W. Becke, Carl F. Wheatley, Jr. USP 4364073

(4)

B. J. Baliga, et al, IEEE IEDM Tech.

Digest, p. 264(1982)

(5) J. P. Russell, et al, IEEE EDL, EDL-4, p. 63(1983)

(6) A. Nakagawa et. al., IEEE Trans. Electron Devices,

ED-34, p.351(1987)

(7) P. L. Hower et. al., IEEE Trans.

Electron Devices, vol. ED-17,

p.

320

(8) A. Nakagawa, PESC'88 Record, p84

(9) A. Nakagawa et. al., IEEE IEDM Tech. Digest, pp.496-499 (1982)

(10) A. M. Goodman et al., IEEE IEDM Tech. Digest, p.79 (1983)

(11) A. Nakagawa et. al., IEEE IEDM Tech Digest, p.150 (1985)

(12) A.Nakagawa et al., IEEE EDL, EDL-6, p.378(1985)

(13) A. Nakagawa et. al., Proc. of ISPSD, p.42 (1988)

A. Nakagawa et. al., Proc. of

ISPSD, p.32 (1990)

(14) B.W. Scharf et. al., ISSCC Digest Technical Papers p.222 (1978)

(15) J. D. Plummer, USP 4199774 and B1 Re33209

(16) USP 6025622, 5086323, 4672407 etc.

(17) M. Shimbo et. al., Ext. Abs. 169th Electrochem. Soc. Meeting, p.337(1986)

(18) A. Nakagawa et. al., IEEE IEDM Tech Digest, p.122

(1986)

(19) M.Kitagawa et. al., IEEE IEDM Tech.

Digest p679

(1993)